クルマに限らず、配線を接続するためには被服の中にある導線を露出させる必要があります。

必ず、配線の被服を剥く作業が発生する訳で…

数本ならカッターやニッパーなどで剥けますが、一度の作業で数十本!な時もあり…

そんな配線の被服剥き専用の工具が、ワイヤーストリッパーです。

一口にワイヤーストリッパーと言っても、いろんなタイプがあります。

tacomaが所有しているのは、写真の2タイプ。

それぞれの使い方を紹介します。

ワイヤーストリッパーの選定は、物凄い品ぞろえのココが便利です。

まずはこちらのシンプルな構造のワイヤーストリッパー。

刃先を開くと、こんな形。

配線の導線だけ残して、被服だけを切って剥けるようになっています。

今回被服を剥くのは、0.5sq(太さの単位:スケア=0.5m㎡)の配線です。

こんな感じで、中の導線の太さに合う穴を選んで、ケーブルを挟みます。

このまま、左手で配線を押さえたまま、ワイヤーストリッパーを矢印方向に引っ張れば…

簡単に被服が剥けます。

カッターやニッパーで剥くには、中の導線を切らないように力加減などコツが必要ですが、

ワイヤーストリッパーなら簡単に、素早くできて作業性が抜群に良いです。

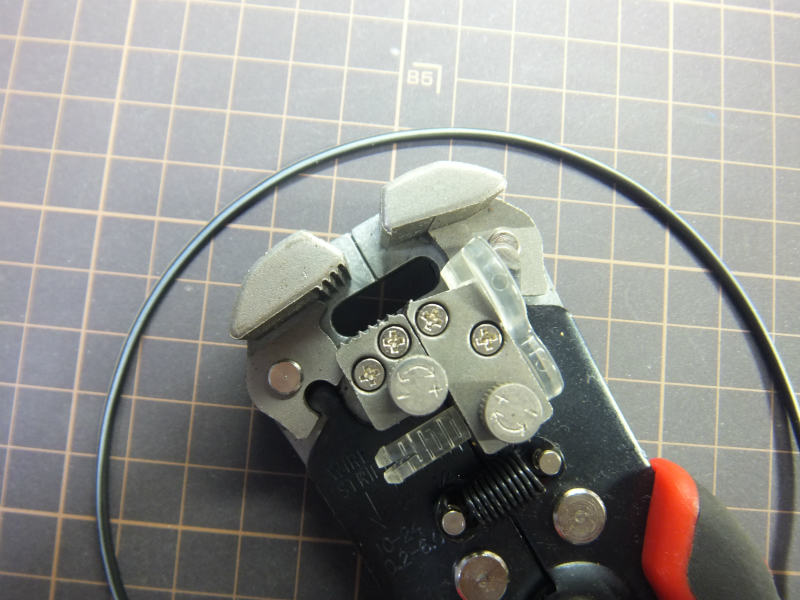

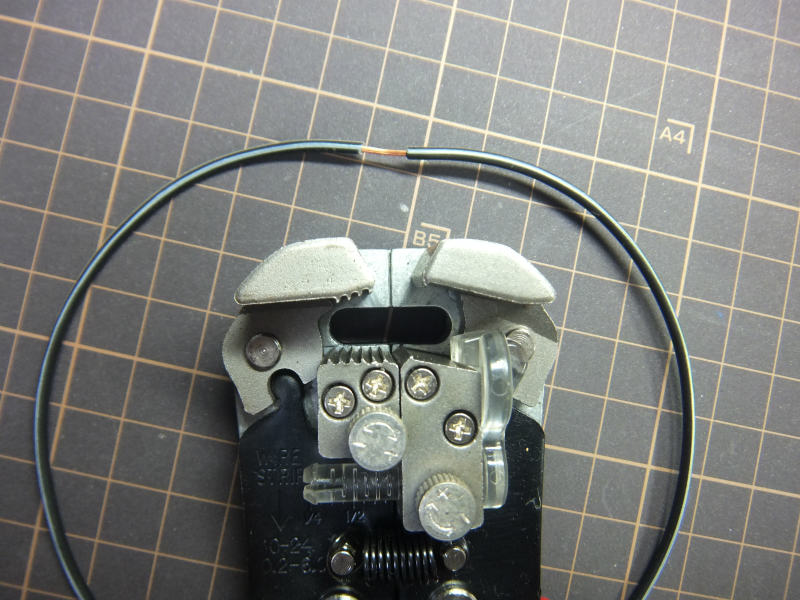

次に、ちょっと複雑な構造をした、このタイプのストリッパー。

刃先の部分が、どうしても顔みたいに見えてしまうのですが(笑)

最近知った電子部品通販サイトの RSコンポーネンツには、ワイヤーストリッパーのみならず、

電子工作に便利な工具や部品が揃っています。

びっくりする位安い物から、プロ用まで選べていいですねー

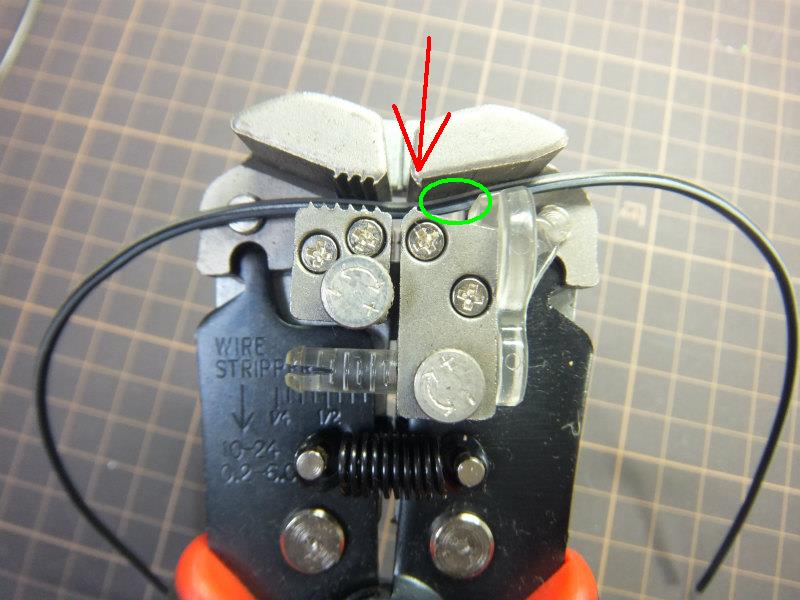

こんな感じで、工具の先端に隙間に、配線を挟みます。

先ほどのワイヤーストリッパーと何が違うのか?

それは、こちらのワイヤーストリッパーでしたら配線の端だけでなく配線の途中の被服を剥く事ができます!

これって、例えば純正の配線から電源や信号を分岐させる場合にとても役立ちます。

ワイヤーストリッパーを握って行きます。

被服が剥けるのは、赤矢印の所から右側の、緑丸で囲った部分です。

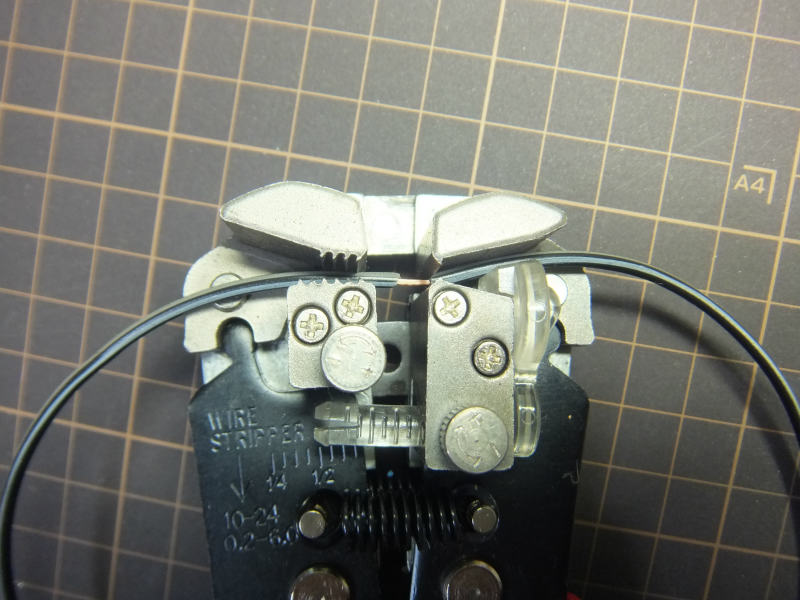

徐々に握りこんで行くと…

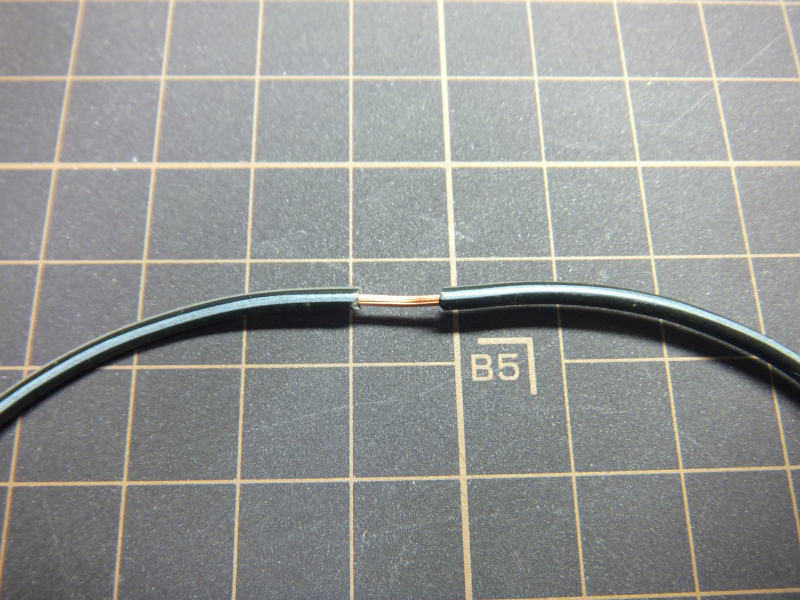

こんな感じで、被服が切れて導線が出てきます。

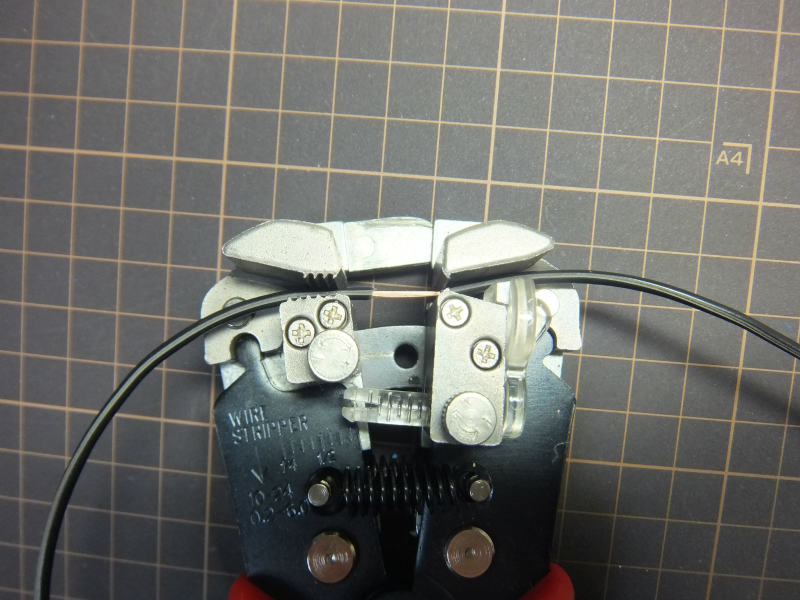

完全にワイヤーストリッパーを握ったところ。

配線を分岐させるのに十分な導線が露出しました。

こんな感じで、カッターやニッパーでは難しい、配線の途中の被服剥きが簡単に素早くできてしまいます。

今回は手順をコマ送り(?)で写真に撮って紹介しましたが、実際には配線を挟んでカチャッと握るだけですから一瞬で済んでしまいます。

露出する導線の長さは、1センチ足らず…約8mm位でしょうか。

これだけあれば、配線の分岐には十分です。

せっかくなので、スプライスの使用例も。

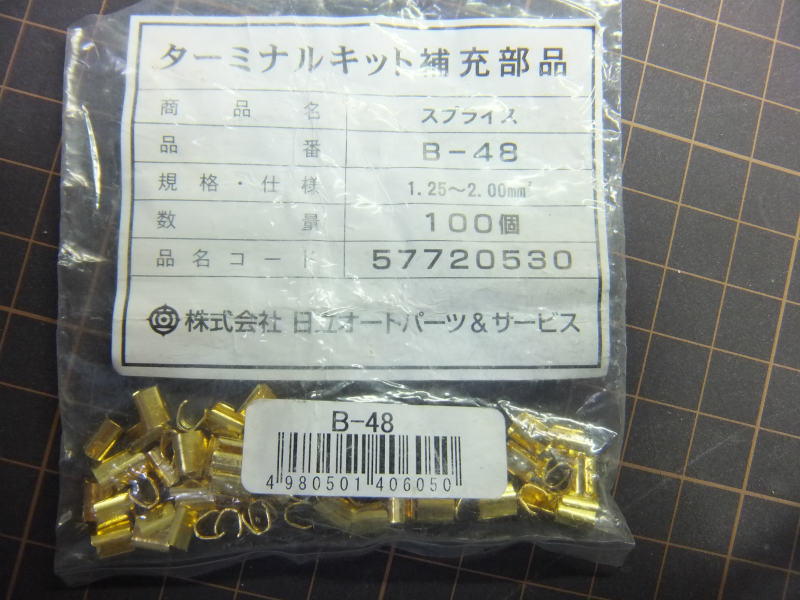

今回はこのスプライスを使いました。

規格・仕様の所に記載がありますが、1.25~2.0m㎡(=1.25~2.0スケア)の配線用です。

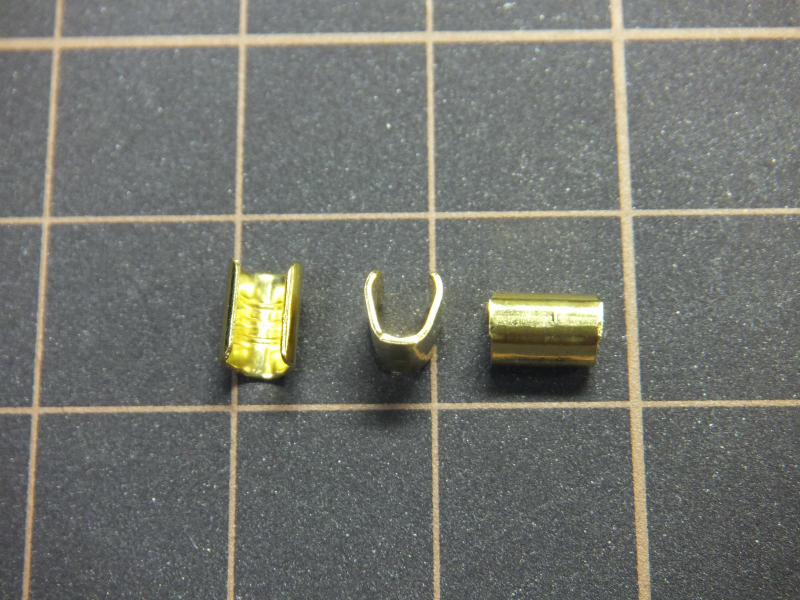

スプライスを拡大してみると、こんな形。

U字になった端子で、ギボシ端子の配線圧着部分のみ、みたいな感じです。

かなり小さいので、屋外で落とすと見つけられません。。。紛失に注意です。

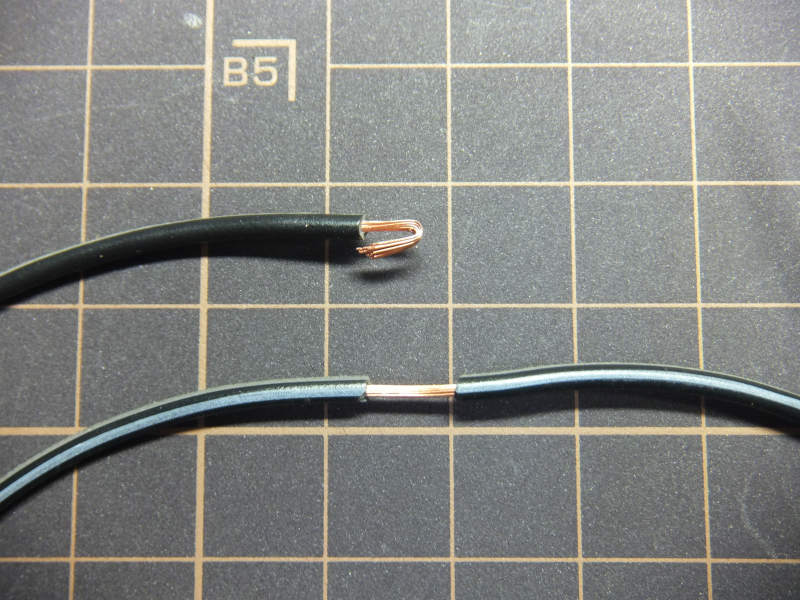

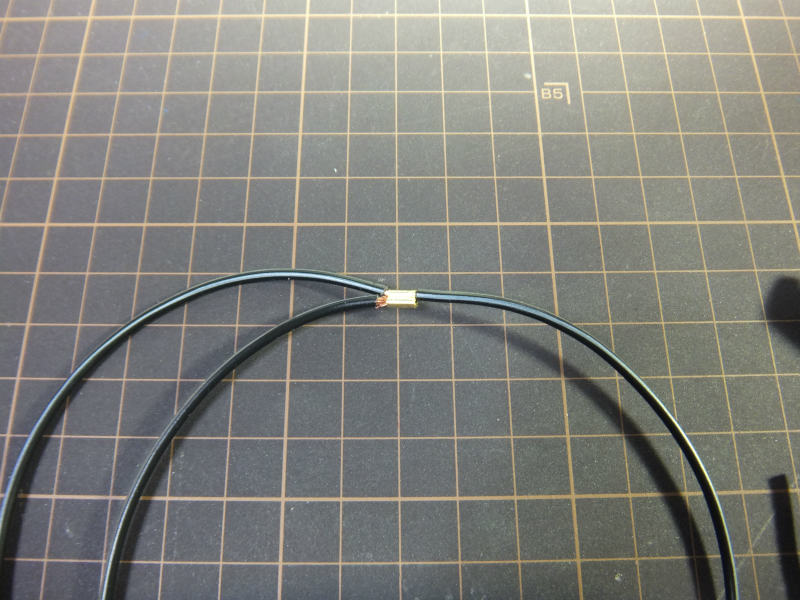

先に被服を剥いておいた、配線です。

この2本の配線を、スプライスを使って配線を接続していきます。

まず、端の被服を剥いた配線は、導線を写真のように折り返して2重にしておきます。

これは、スプライスが使用できる規格、1.25~2.0m㎡に合わせるためです。

配線は0.5スケア(m㎡)ですので、2本合わせても1.0スケア(m㎡)でスプライスの規格に届きません。

このように折り返す事で、0.5×3=1.5スケア(m㎡)となって規格に合います。

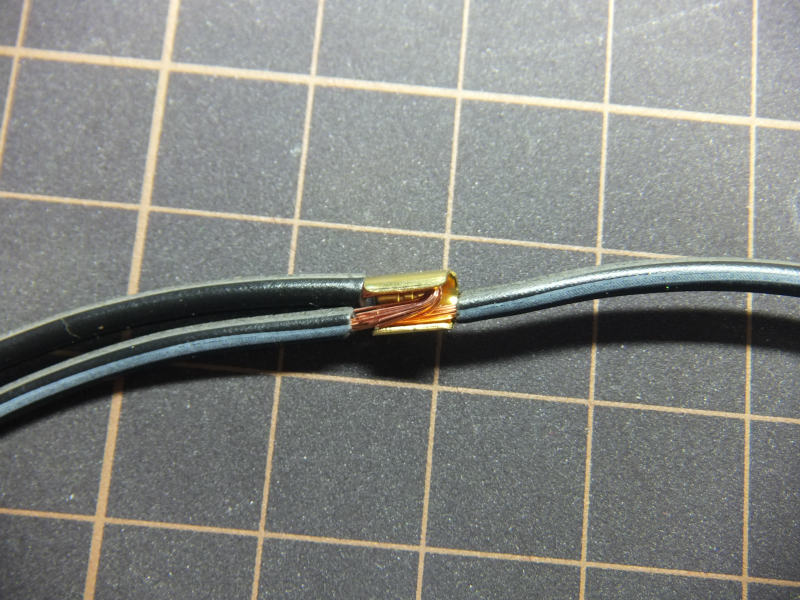

折り返した配線と、分岐元の配線をスプライス端子のU字の溝に入れ込みます。

細かくて意外に難しかったりします。

…最近、目が…目がぁ…

もしかして、まさか、ROGANなのかなぁ…( 一一)

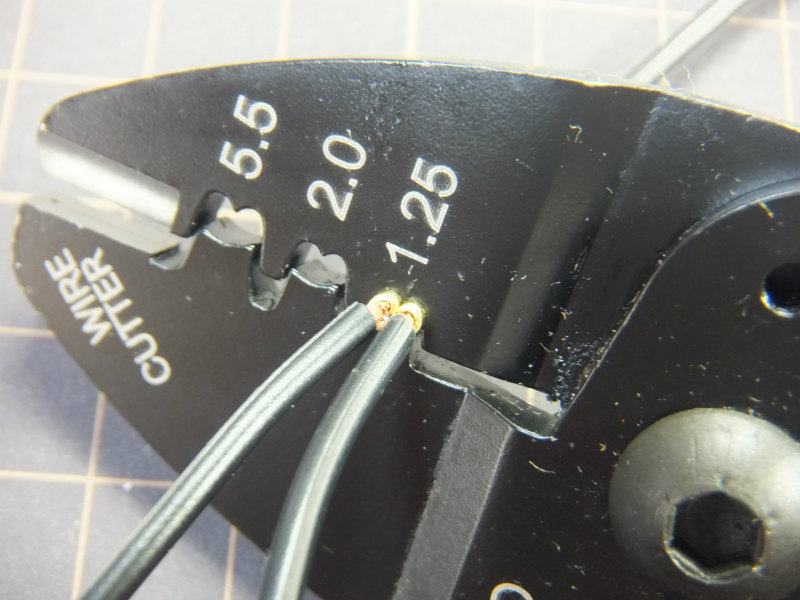

こんな感じで、圧着工具でカシメます。

普通にギボシ用の圧着ペンチで圧着できます。

今回は、0.5スケアのケーブル3本で1.5スケアですが、2.0の所だと大き過ぎてちゃんと圧着できないと思い1.25スケアの所で しっかりカシメました。

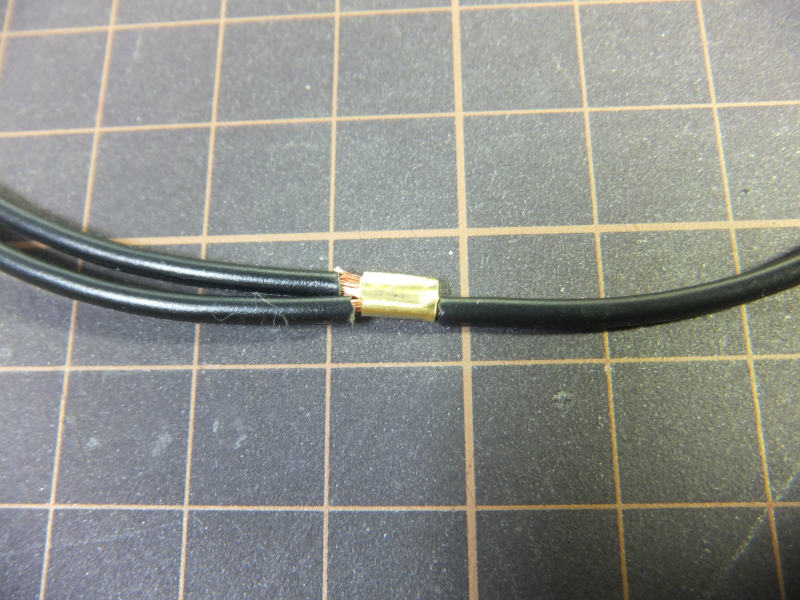

ギボシ用の圧着工具(ギボシペンチ)でカシメたらこんな感じ。

配線を強く引っ張ってみて、抜けないか、スプライスの中の導線が動かないか確認します。

少しでも動くようなら、接触不良で機器の電源が入らないだけでなく 発熱する危険もあるので必ずやり直します。

裏側はこんな感じです。

ちゃんとカシメられています。

特に配線の途中の被服を剥くのはワイヤーストリッパーが無ければ難しい作業ですが、これが出来ると作業の幅が広がります。

最後に、いつものナシジテープを巻いて絶縁すれば完了です。

エレクトロタップよりも安価で確実、コンパクトな接続方法。

一度覚えると、多用してしまいますね。

コメント